埼玉県民活動総合センターは存続をー山﨑県議一般質問

共生社会の実現へー国際交流協会を視察

川口市内小中学校の日本語教育視察

8月9日、伊藤はつみ県議は塩川鉄也衆議院議員とともに、県議会隣接の県立文書館を訪問しました。

ご丁寧に応対いただきました福沢景館長、藤川奈美子担当部長、新井学芸主幹ありがとうございました。

「公文書館は、歴史資料として重要な公文書等(国が保管していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。)を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。」(公文書館法第4条)

県立文書館は昭和58年畑和県政時代、まだ法律も制定されていない中、全国3番目に設立されました。当時は県立浦和図書館の中にあったそうです。以下のような役割をもっています。

〇行政文書を保管

〇古文書を預かり、寄附を受け、保存する

〇地図センター 河川代帳など大変めずらしい地図を保管。

〇県史へんさん事業を実施

〇上記の文書を閲覧に供しています。

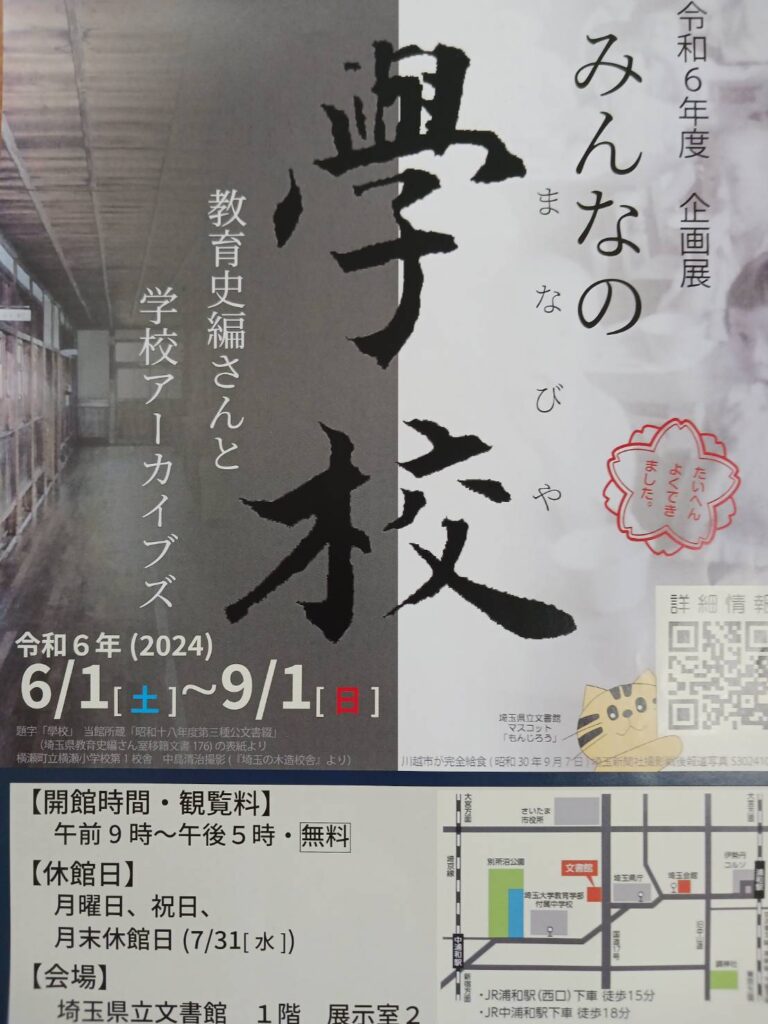

〇企画展示 年に3回

この日は

を、開催していました。9月1日まで開催です。

これは非常に大切な問題なのだそうです!

公文書館法は、実は公文書(明治以降の公文書)を対象にしていて

古文書(こもんじょ)は対象外なのだそう。

しかし、江戸時代から明治時代は便宜上つけられた時代区分であり

県民の歴史は連続しているわけです。

県立文書館としては、古文書の保管は重大な使命だと考えており

名称も「もんじょかん」としています。

国の施設は「公文書館(こうぶんしょかん)」ですが。

古文書の保存の難しさは、文書の多くが個人所有であるということです。

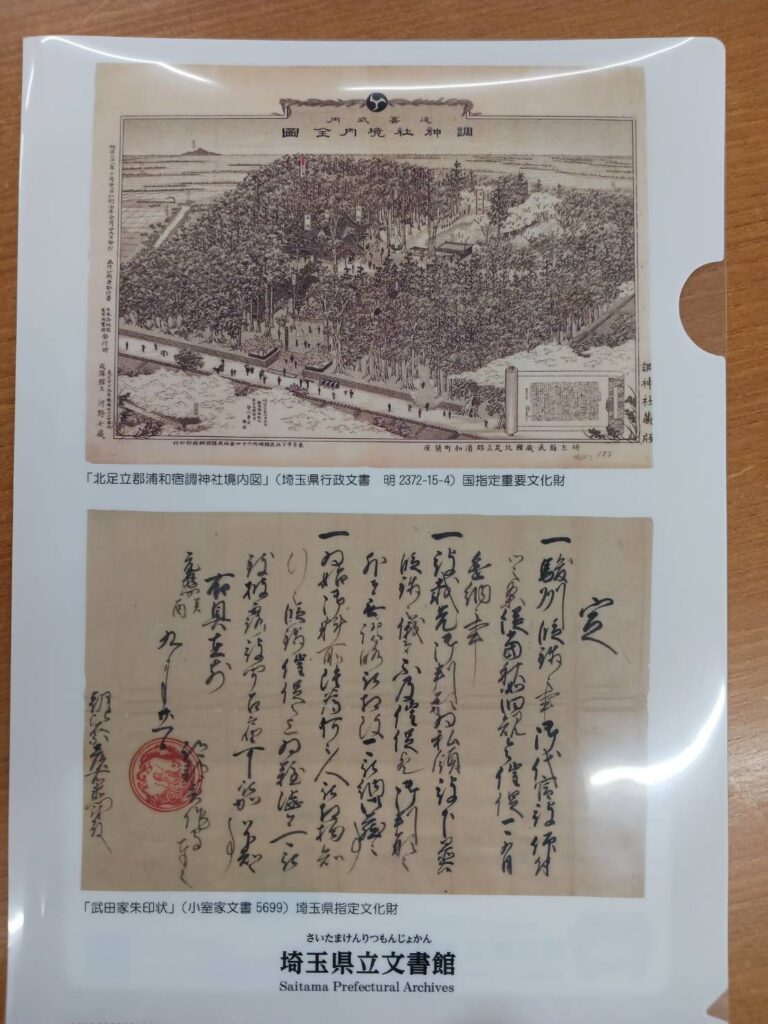

上の写真は保管されている古文書をみせていただいているところですが

ある旧家に保管されていた文書を、預けていただいているものだそうです。

触ると古い紙がかさかさとリアルで、筆は達筆すぎてあまり読めませんでしたが

年貢についての台帳や、名簿など、当時の状況を伝える貴重な資料ばかりでした。

しかし、公文書館法に規定されていない古文書には

関連法は文化財保護法しかないとのこと。

ぜひ、公文書館法に位置付けるべきですね。

公文書を管理するためには、「レコードスケジュール」の策定が欠かせません。(以下沖縄県立文書館HPより)

レコードスケジュールとは、「何を」「どこで」「いつまで」保管するかどうかを示した「計画表」です。例えば、次のような例があります。

例1)執務室で2年 → 文書保管庫で10年 → その後廃棄

例2)執務室で2年 → 文書保管庫で30年 → その後「歴史公文書」として永久保存

例3)執務室で2年 → 文書保管庫で50年 → その後廃棄

このようなスケジュールを決定するためには、専門家が不可欠ですよね。

その専門家を「アーキビスト」といいます。

公文書一つ一つを判断していくことはとても難しいことです

この計画を策定するためには専門家が必要です。これが「アーキビスト」です。

日本は関連団体の認証制度があります。

アーキビストは、組織において日々作成される膨大な記録の中から、世代を超えて永続的な価値を有する記録を評価選別し、将来にわたっての利用を保証する専門職です。(国立公文書館)

しかし、公文書館法は当分の間これを置かなくてもよいとしているのです!!

県立文書館には、新井さんや藤川さんのように認証アーキビストがいますが、

アーキビスト認証には、「研究実績」が問われるのですが、公文書の世界で研究実績を積むことは非常に困難であること、文書館職員は一般職なので常に3年間で異動していることなどから、

法的な位置づけがないと配置はとても難しいとのことでした。

ふと安倍晋三元首相の桜を見る会やモリカケの文書の改ざん事件が思い出されます。

行政の執務室に文書をおいたままにしては、いつ何時、時の権力者によって公文書改ざんが行われるかわかりません。

それでなくとも、埼玉県はペーパーレス化のなか、執務室を圧迫している文書類が

あまり価値の検討もないまま、処分されかねないという、非常に危ない状態になっています。

神奈川県では、執務室で3年を経過した保存公文書をすべて公文書館に持ってきて、

基準を設け、えり分けているそうです。

専門家の配置と同時に、このような公文書保存のしくみが必要ですね。

今回、公文書館を訪問しお話を伺う中で

「県民は公文書を閲覧する権利がある」ーそうか、行政の文書は県民のものなんだ!

ということを強く認識することができました。。

高い専門性を備える職員さんと懇談できて、本当に勉強になりました。